全国加盟热线:400-669-2961

咨询热线:400-669-2961

全国加盟热线:400-669-2961

咨询热线:400-669-2961

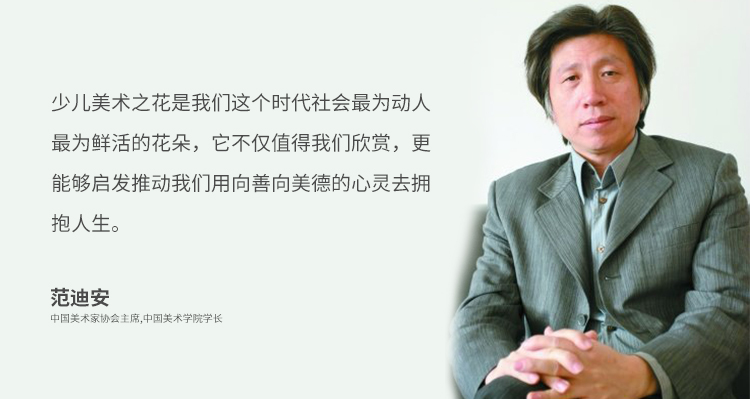

范迪安:千篇一律的美,不叫美

12月11日晚,范迪安院长在中国宋庆龄基金会“未来讲堂”暨“名师公益讲堂”中讲述了艺术的魅力,特别是美术在当代社会的影响。

他告诉孩子们,少年强则国强,少年美则国美。少年儿童的素质能力关系到国家的竞争力,少年儿童的美学素养关系到社会的文明程度和国家形象。因此,美育要从娃娃抓起,宜早不宜迟。

美育是立德树人的重要载体,是对学生的思想素质、人文修养、审美能力、精神境界的全面培养,是学生全面发展不可缺少的必修课和“营养基”,肩负着培养担当中华民族伟大复兴大任的一代新人的重要使命。

范迪安院长对孩子们说,好的艺术对孩子的认知、情绪、生理、社交发展有着巨大影响。通过欣赏古今中外优秀艺术作品,感受天地、山川、草木和生活;通过书法、绘画、工艺等动手实践,把少年儿童引入关于美的感受、美的想象、美的表现、美的创造的境界之中,从而增强审美修养,培育美好心灵。

面对现场的老师和家长们,范迪安院长强调,美育的根本目的是培养孩子的审美意识,为的是让孩子的想象自由飞翔,引导孩子热爱生活,热爱自然,热爱自己身边的世界,并能够从中发现美、感受美、表现美。

作为老师和家长,不应随意限制孩子绘画的、造型的自由,要保护孩子艺术表达的个性和无羁畅想的天性,在教学上应该因势利导,顺其自然,重在启发,不要拔苗助长,急功近利,尤其要防止少儿美术的“大人样”,不要让功利压折孩子稚嫩的翅膀,让美育失去初心。美育要打开思路,以开阔的视野探寻严谨、科学、有效、系统的方式和方法,让少年儿童在美术的世界里放飞心灵。

问:如果给您一次穿越的机会,您最想与哪个时代的,哪一位艺术家,面对面地去批评一下他的作品?

范:在我这个专业领域里,其实经常是与古对话的,如果说穿越,不要穿越太远嘛,就穿越个300年吧,如果能与石涛进行一次对话,大画家石涛。

石涛(1642年-1708年),清初画家,原姓朱,名若极,广西桂林人,祖籍安徽凤阳,小字阿长,别号很多,如大涤子、清湘老人、苦瓜和尚、瞎尊者,法号有元济、原济等。南明元宗朱亨嘉之子,与弘仁、髡残、朱耷合称“清初四僧”。石涛是中国绘画史上一位十分重要的人物,他既是绘画实践的探索者、革新者,又是艺术理论家。

范:他提出绘画应该是一生二、二生三、三生万物的这样一个像生命的成长过程。他好像有点先知先觉,他预示着现代社会里我们可以看到了艺术作品的发展。如果我和石涛对话,我们一起来预测600年后,也就是再过300年以后的未来,也许这很有意思。

“看待一幅艺术作品,重要的是自己的感受。前两年我在梵高最后生活的地方住了两天,就一个人在那里走访。走的过程中我发现熟悉的梵高画中的景象就在那里。那片麦田还在那里种着,梵高当年画的那些乌鸦还在飞,这就是穿越。你感觉到在这里你看到了你和梵高同一个视觉、视点看到的同一片麦田和天空。在这个意义上这是一种享受,也是一种震撼,大概审美就给人一种享受加震撼的混合。”

问:怎样看待千篇一律的美?

范:千篇一律就不叫美,现在出现的千篇一律的追求,甚至一种风靡,肯定是一种误区。随着我们社会文化宽容度的增加,随着人们在美的观念上更加个性化。我想我们这个社会就越来越能够容忍或者说承认各种存在,彼此的欣赏是审美很重要的出发点。

问:怎样看待一些“不按套路出牌”的作品?

范:当我们面对艺术的大千世界,困惑总是多于欣然接受,这是毫无疑问的。一个是我们可能自身的整个艺术知识还不够完全支撑。第二个的确是有一些被称作艺术家的人,可能没有真正的从事艺术的研究。他一味地宣泄自己的情绪,认为是功到渠成了。但实际上,艺术的创作是要经过磨练的。当然另一方面,也需要所有的观赏者去多做一些了解。

“我还想说,为什么我一开始讲大家不要盯着手机屏幕看,因为手机屏幕的看画只是看个大概。艺术品一定要去看原作,看原作才能近看、远看、宏观的看、微观的看,尤其是安安静静地往里面看。这样你就能够对这个画,这个作品有更多的认识。如果是雕塑的话,你还可以围着他看,所以贴近原作是非常重要的。”

我们民族,经过了“站起来、富起来”,现在进入“强起来”,下一步要“美起来”。美字当头的这支队伍多尽力,这是一种机遇。

这些年来随着美育的关注度提高,许多家长把孩子的美育作为成长教育中一个重要部分,但又因一些错误的观念和信息的缺失导致孩子在美育学习道路上走了不少弯路,在这里,金艺绘教育想跟各位家长说:

『儿童的成长遵循着自身独特的发展规律,美育的选择与否取决于孩子的兴趣和家长的引导。美育的本质,是积蓄能量的过程,多方面的知识积累,多样化的表达方式,多角度的审美视角,最终发掘出小朋友的潜力』